2025年04月06日、日本百名山最南端である宮之浦岳と黒味岳に登ってきました。宮之浦岳の日帰り登山には、淀川登山口を使うのが一般的ですが、昨夏の台風の影響で同登山口への通行が一切できない状況でした。そんなことをすっかり忘れていて諸々手配してしまったので、予定日までに開通しなかったら他の山に登るか、海に潜るかな、と考えていました。しかしながら幸いにも3月下旬に道路は開通し、予定通り登山することが出来ました。

事前に予約したタクシーに乗り、5時手前に宿を発ちます。1時間ほど走って淀川登山口に着きました。到着時刻は5時50分くらいです。この地点で既に縄文杉と同じ標高になります。日が出る前ということもあり、少し寒さを感じるのでフリースを着用しました。ただ既にうっすら明るくてヘッデンは不要です。前日に買っておいたパンで朝食をとり、登山届を記入します。そして協力金として1,000円をポストに投入しました。

6時すぎ、山行開始です。しばらく緩やかに登った後は、細かなアップダウンを繰り返しながら進んでいきます。登っているというより、水平移動している感じです。屋久杉や苔など、屋久島らしい光景を楽しみます。雨が多い島なので、雨林といった感じで、木々の葉っぱが元気に感じます。

やがて淀川小屋が見えてきました。こちらは避難小屋ですが、宿泊用途も可能です。淀川小屋の少し先には淀川が流れています。とてもきれいで穏やかな流れをした川です。

その後はしばらく登りが続いて、再び緩やかになります。うっすらと朝もやが掛かっていて、巨木のシルエットが幻想的に浮かび上がります。屋久杉の巨木も生えており、屋久島と聞いて多くの人がイメージするような光景が広がります。春なので、新芽も多く見られ、木の幹から若い枝が伸びる様子は、まるでシシ神様が通った跡のようでした。

登山道は樹林帯の中にあるのでなかなか展望は開けませんが、2箇所ほど展望台へ通じる横道があるので寄ってみました。まずは高盤岳展望所です。その名前の通り、高盤岳を正面に望むことができます。山頂の岩が特徴的な山容です。続いては180度ほどぐるっと見渡せる展望台です。どこを見ても山が広がっており、人里との隔絶を感じられます。なお、さすがに暑くなってきたので、フリースは脱ぎました。

そこからしばらく歩くと、小花之江河に出合います。そこからさらに400メートルほど進むと、花之江河に出合います。これらは日本最南端の高層湿原となります。景色も開けて気持ちが良いです。花期に訪れれば、その名前の通り高山植物の花の河のような光景が見られるのかもしれません。

花之江河からしばらく登っていくと、やがて岩場が広がる見通しの良い場所に出ました。ここは森の中にぽっかり浮かぶ岩場なので、下山時にもよく目立つ場所です。周囲の景色は良いですが風が吹き抜けるので長居は避けます。岩場を下りて先へ進むと行き止まりになるので一瞬迷いました。少し手前に倒れた看板がありますので、そこの岩を登っていくと登山道に出合います。

この後はしばらく登りが続きます。岩を登るロープ場もそこそこの数現れます。岩は花崗岩なのでグリップは効きやすいですが、それでも濡れている箇所は滑ることもあるので、ロープはきちんと手に持っておいた方が安全です。途中1箇所ロープの先端が上部にやられているところがあり、偶然とは思えずに人の悪意を感じてしまいました。まあ、前述の通り滑りにくい岩なので素登り出来ましたが、もやっとしますね。

再び景色が開けると、清流沿いを木道に沿って進んでいきます。アップダウンがあり、木道も斜めに敷かれているので、滑らないように足を垂直に接地していきます。岩よりも木道を歩いている時の方が転倒に要注意です。実際対向の登山者が下りの木道で転倒していました。

ちょうどこの辺りで、宮之浦岳までの登山道最後の水場があります。汲んでおきたい気持ちもありましたが、ここまで水はほとんど消費していませんので、スルーしました。

やがて草原に巨石が点在するエリアに出ました。何だか千と千尋の神隠しで千尋たちが迷い込んだ世界の入口付近を彷彿とさせる光景です。脇道に入って行くと携帯トイレブースがあります。外は見えませんがなかなか絶景ポイントに建っています。

目の前に見える宮之浦岳山頂を目指して、気持ちの良い道を歩いて行きます。青空と草原の緑色、そこに点在する巨石がアクセントを添えます。途中残雪を踏みつつ、気持ちよく歩いていくと、ついに宮之浦岳山頂に着きました。なお、栗生岳は気づかないうちに通過していました。往路だと看板の向きの都合、気づきにくいんですよね

さっそく山頂標と三角点を撮影します。ちょうど山頂に着いたタイミングで雲が多くなってしまいましたが、その後晴れ間が覗いてくれて、山頂からの絶景を堪能できました。春霞か黄砂か、遠くの方はうっすら霞んでいますが、十分に満足な景色です。

岩の上にシットマットを敷いて、気圧の影響でパンパン膨らんだランチパックを頬張りつつ大休止します。食後はしばらくまったりと景色を眺めます。山頂は独り占め、とはならず、途中で追い抜いた小学生の兄弟たちが後からやってきました。

山頂からの景色を十分に堪能したら下山します。尿意はそこまでありませんでしたが、携帯トイレブースもそこまで頻繁に見かけるわけではないので、行けるうちに済ませておきます。結構風が強かったのですが、横着してビニール袋を便座に固定しないでいたら、風に煽られて小水が掛かってしまいました。うぎゃー、手抜きは駄目ですね……

それから登ってきた道をひたすら戻ります。全体的に急坂は少なく水平方向に長く移動します。何となく鳥海山みたいな感じですね。往路ではあまり喉が渇かなかったのですが、日が高くなってきたためか、歩行距離が伸びてきたためか、喉が渇いてきました。

やがて黒味岳との分岐に出合います。時間に十分余裕がありそうでしたので、黒味岳にも登ることにしました。コースタイムは往復1時間半ほどです。最初は樹林帯の中を一気に登っていきます。ロープ場が続く箇所もあり、全体的に宮之浦岳へ向かうコースより少しだけ難しいかな、という印象でした。

樹林帯の中を抜けると、一気に展望が開けます。低木が連なる高山らしい光景が広がっています。午前中に比べて天気も良くなり、一面の青空となりました。周囲の山々の稜線を楽しみつながら緩やかに登っていきます。山頂直下の短い岩場を越えたら、黒味岳山頂に到着です。

山頂標は大きな岩の上に貼り付けられています。周囲を見渡せば、屋久島の山々が360度に広がります。奥の方には先ほど登ってきた宮之浦岳も見えます。山頂からの景色という点では、宮之浦岳だけより黒味岳の方に分があるかもしれません。しかしながら黒味岳の山頂は強風が吹き続けており、長居するのはつらいです。この時は日が出ていて多少暖かかったのでしばらく居つきましたが、そうでなかったら早々に下ってしまいそうです。

黒味岳の下山時にはカナヘビを見かけました。鳥獣との出会いがなかなかなかったので、テンションが上がりました。黒味岳との分岐点まで戻ってきたら、花之江河を抜けて、淀川小屋を越えて、一気に淀川登山口まで下りました。

今回の山行データは以下の通りです。

| 日程 | 2025/04/06 |

| 距離 | 17.38km |

| 歩行時間 | 8:31:59 |

| 経過時間 | 9:01:29 |

| 高度上昇 | 1,324m |

| 平均心拍数 | 108bpm |

コースタイムから、宮之浦岳往復で10時間くらい掛かるかな、と踏んでいましたが、黒味岳に寄っても9時間程度でした。というわけで、コースタイムが何となく甘い気がします。また前月下旬に季節外れの大雪が降りましたが、登山道にはほとんど残雪はなく、チェンスパも不要でした。ただ完全に雪がないわけではなく、10メートル程度の短い残雪区間が数箇所ありました。

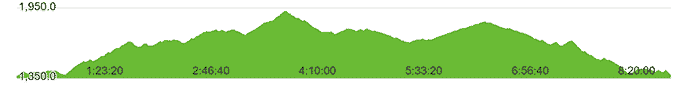

高度グラフは、宮之浦岳と黒味岳の2つのピークを踏んでいます。疲れからか、後半の黒味岳の方が勾配がなだらかですね。

ちなみに日曜でしたが、登山道はだいぶ空いていました。春先は天気を読みづらいこともあってか、山行者は少なめなのかもしれません。荒川登山口に向かう縄文杉トレッキングの人たちはたくさんいました。

そして屋久島ということで、ヤクジカやヤクザルとの出合いを密かに期待していましたが、残念ながら山行中に出合うことはありませんでした。

記事に載せきれなかった写真は、こちらをご覧ください。