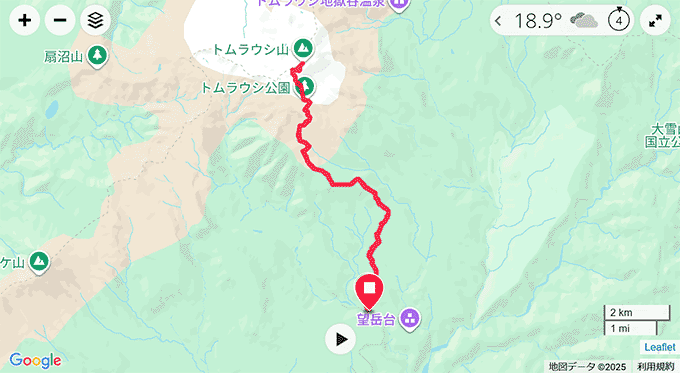

2025年08月13日、トムラウシ山に登ってきました。短縮コースを使うのがポピュラーですがペーパードライバーとしては交通手段がないので、正規ルートであるトムラウシ温泉登山口から登ります。なお早朝にタクシーで向かう方法も以前は使えたそうですが、現在はドライバーの高齢化に伴い実施していないそうです。元々7月末を予定していましたが、あてにしていた交通の足を前述の理由で確保出来ず、今回再挑戦となりました。結果的に前回より今回の方が圧倒的に好天でまさに怪我の功名でした。

以下、山行記録です。東大雪荘に前泊して、4時30分に登山口に着きました。宿から徒歩1分くらいです。こちらで山行の準備をしつつ、前日に用意してもらったおにぎりを朝食にいただきます。

4時50分、山行開始です。登山口に入林届がありますが備え付けのペンはなかったので要持参です。登り始めてすぐに林道に出合いますので、そこを渡って登山道を進みます。

次第に急坂になってきますが頑張って登ります。やがて勾配が緩やかになって、平坦な道になります。平坦な道を抜けると登り基調ではありますが序盤ほどの急坂はありません。何度かアップダウンを挟みますが往路では特につらくないでしょう。疲れの溜まった復路ではそれなりに堪えます。多くの人は短縮コースから登るため、このコースは全然登山者に出会いません。1名先行者が入っていくのを見ただけです。早朝ということもあり、やはりヒグマが怖かったですね。

1時間10分ほどで温泉分岐に着きました。山と高原の地図だとコースタイム2時間ですが想定以上に巻きました。そこまで巻いたつもりはないので、ちょっと盛っている気もします。

少し木々の密度が低くなり日が差し込むようになります。最初は緩やかに登っていき、途中から岩交じりの急坂になります。ところどころ水が流れ込んでいました。

程なくしてカムイ天上に着きました。特にピークでもなく、且つ展望が開けるわけでもありませんが、ちょっとした広場になっています。この周辺は携帯の電波が入ります。

さらに緩やかに登っていくと、左手が開けてきます。遠くに山の稜線が見えて天上感があって良いです。途中で右方向に直角に曲がると、それらの景色とはお別れです。

この辺りは緩やかに登っていきます。足元には木道が用意されています。この日は泥濘はあまりありませんでしたが、他の方の山行記録を読むと状況次第でぐちゃぐちゃになるんだろうと思います。

やがて一気に急な下りが始まります。九十九折にぐんぐん高度を下げていきます。下った分をまた登るのかと思うとげんなりしちゃいます。道自体は難しくないですが、途中ロープ場もあり、粘土質で少々滑りやすいので足元には要注意です。

下りを終えたら少し登ります。途中に携帯トイレブースが1基ありました。ここを含めてコース上に2箇所しかないので、尿意があったら済ませておくのが賢明かと思います。

やがてコマドリ沢分岐に出合います。冷たい沢の水で顔を濡らして涼を取ります。エキノコックスがあるのでそのまま飲むのは厳禁です。旧道の方はロープが張られていますが、だいぶ道が荒れてきており間違って迷い込むこともないでしょう。

渡渉して新道を進みます。涸れ沢に沿った急坂になります。谷間となるため日が差さないのがありがたいです。急で滑りやすい部分もあるので帰りがやだなー、と思いながら登りました。登山道の脇では幾らか花を楽しめます。

涸れ沢沿いを抜けると低木の樹林帯に入ります。途中リンドウがきれいでした。前トム平への案内標が見えてきてもうすぐかと思いましたが、意外と距離があります。なお、この付近に1匹スズメバチがいたので、神経を使いました。

樹林帯を抜けたら岩陵帯を渡っていきます。悪天候時の道迷い防止のためにロープが張られています。今回は見通しのきく好天でしたので特に問題なく通過しました。ただ意外と大きな岩でも浮いていたりするので、その辺りは注意です。

ちなみにこの周辺はナキウサギの生息地で、キュイッという甲高い鳴き声が聞こえてきます。鳥の鳴き声と混同しそうになりますが、鳥の声ほど響かない気がします。しかしながら声はすれども姿は見えず……。と思っていたら、岩の上にひょっこり姿を現してくれました。しばらくしたら奥の岩に移動しましたが、かなり長い間そこにいてくれました。荷物の軽量化に伴い望遠があまり効かないレンズだったため寄れていませんが、それでも姿が確認できる程度には撮影できました。いやー、撮れないかなあと思っていたので嬉しいですね。

名残惜しくもその場を去って登っていくと、前トム平に着きました。ここで少し休憩してアミノバイタルを補給します。名前の通り平原が広がっており、見通しが効いて気持ちいい場所です。

前トム平から緩やかに登っていくと、右手にトムラウシ山が見えてきます。そして岩陵帯の登りになります。ここは巨石の上を登っていく感じで、ルートによっては体全体を使います。ただし距離は短いです。

岩陵帯を抜けてさらに少し登っていくと、眼下にトムラウシ公園が現れました。というわけでここから岩交じりの道を一気に下ります。登ったり下ったりの繰り返しですね。

トムラウシ公園に着くと辺りには湿原が広がります。すぐ近くを山に囲われているので広大な湿原という感じではありません。夏なので花も色々咲いていますが、ちょうど往復とも曇りになってしまい、薄暗い中での散策となってしまいました。

湿原歩きは短い区間で終わって再び登り始めます。ここを登りきると勾配が緩やかになってきて、平坦な道が始まります。左手に展望が開けて気持ちいい景色が広がっています。登山道は曇っていますが遠方は晴れているので、鮮やかな草原を遠望できます。日が差すと暑いので、これくらいがちょうどいいかもしれません。

やがてトムラウシ分岐に着きました。この先が最後の頑張りどころなので小休止をとります。さすがに疲れてきましたね。とはいえあと一歩なので、程なく山行を再開し、岩場混じりの急坂を登っていきます。少し足場がザレている箇所もあるので注意します。一旦平坦な尾根道を通ったら、次こそ最後のひと登りです。途中でルートにないはずの岩場を下っていくパーティーがいましたがバリルートかな。

ついにトムラウシ山に登頂しました。トムラウシ分岐からのコースタイムは、さすがに疲れが溜まったようで参考タイムから10分超過してしまいました。山頂はあまり広くありませんが、腰を下ろせるスペースはあります。山頂標と三角点を撮影したら、大休止をとって昼食をいただきます。昼食は軽量化のため惣菜パンになります。食事を終えたら山頂からの展望を楽しみます。巨石が並ぶロックガーデンも一望できます。360度どこを見ても雄大な景色が広がっており、まさにカムイミンタラ(神々の遊ぶ庭)の呼び名がふさわしいです。

帰りも長丁場なので、後ろ髪を引かれつつ下山を始めます。道に沿って真っ直ぐ下り続けたら、ルートが見えない岩場に出ました。ん、これはおかしいと思って地図を見直したところ、ルート外へ出ていることに気づきました。往路で見たパーティーはこのパターンを踏んでいたのですね。岩場に当たるまでは如何にも正しい道に見えてしまうので、注意していないと迷い込んでしまいます。

トムラウシ分岐まで下りてきたら、携帯トイレブースに向かいます。それほど尿意はなかったのですが、携帯トイレブースの設置箇所も多くないので済ませておきます。そこそこ出ましたが疲労に対して水分量が足りていないので真っ黄色でした。

その後は粛々と来た道を戻っていきます。午前に比べて雲が広がり、日が陰っている時間帯が多いです。これは涼しくて助かります。トムラウシ公園の先で登り返しがありますが、思ったほどつらくはありませんでした。

前トム平に着いたら宿に連絡を入れます。無事下山出来そうかの確認のため連絡を依頼されています。そしてここで片方のストックの石突がないことに気づきました。どこか岩の隙間で引っ掛けて外れてしまったかなあ。うーん、山にゴミを残してしまいました。石突のない方はなるべく岩などを突くようにして、登山道を荒らさないように努めます。

懸念していたコマドリ沢分岐への急坂の下りは、思ったほど滑ることもなく、距離も短く感じました。沢で小休止した後はさっそく登り返しです。そんなに長い距離ではありませんが、疲れも溜まってきているので、足取りが重くなりました。

それからカムイ天上へ向かうコース上は木道が部分的に整備されていますが、足を踏み外すことが数回あってやはり疲労の蓄積を感じます。途中登山道脇の木に小鳥が数羽留まっていたので目を遣るとシマエナガでした。うーん、北海道ですねえ。カムイ天上の先は温泉分岐まで下りが続きます。ここは少しスピードアップして下りました。途中倒木の上にエゾシマリスが現れましたが、カメラを構える間に木の陰に移動されてしまいました。うっすらとなら写真に撮れそうでしたが、エゾシマリスは以前に何度か撮影しているのでスルーしました。

温泉分岐に出合ったら登山口まであと一息です。木の幹に残されたヒグマの爪痕に警戒しつつ下ります。翌日に羅臼岳の事故があって、改めて怖いと思いました。往路で平坦だと思っていた区間は意外と登っていたみたいで、下りが続きます。そして最後は急坂を下ります。登りはきつく感じましたが下りはあっという間でした。

こうして17時すぎに無事下山完了です。徒歩1分のところに宿があるのはありがたいですねえ。携帯トイレは登山口正面にある公衆トイレの前に回収ボックスがあります。

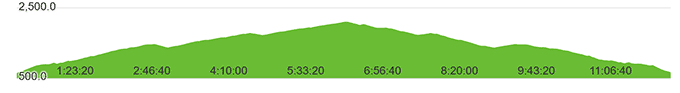

今回の山行データは以下の通りです。

| 日程 | 2025/08/13 |

| 距離 | 25.56km |

| 歩行時間 | 11:48:42 |

| 経過時間 | 12:23:23 |

| 高度上昇 | 1,871m |

| 平均心拍数 | 151bpm |

今回はトムラウシ温泉登山口から登りました。現在主流なのは短縮登山口ですが、こちらは車の運転が必須のため行けません。このことによる時間の積み増しもあり、日帰りとしては結構ハードな行程になると予想されたため、なるべく荷物の軽量化を図りました。カメラのレンズは悪魔のレンズからパンケーキレンズに変えています。ただ飲料水は必要量持っていかないと安全に関わるので、この辺りのバランスに苦心しました。検討を重ねた結果550mlのペットボトル4本を持っていきましたが、概ね足りました。しかし下山後の喉の渇きを考えるともう少し積んだ方が良かったのかもしれません。あとはアミノバイタルProを始めて使いました。山行中に2包飲みましたが、行動時間のわりには疲労感が少なかったように思います。プラシーボ効果の可能性は捨てきれませんが、今後も必要に応じて試してみようと思います。行動食はカロリーメイトを下山の後半で空腹を感じたタイミングで補給しました。本来は塩タブレットも持っていくつもりでしたが、こちらはすっかり忘れていました。

また山行時間が長くなることが予想されたため、写真はあまり撮影しませんでした。普段ならカメラバッテリーを2つともほぼ使い切ることが多いですが、今回はゲージが1つも減りませんでした。登山道の技術的難易度については特筆する部分はないのですが、とにかく行動時間が長いです。今回日帰り12時間を歩いたことで、今後の長時間山行の可否を判断する際の良い試金石となりました。