2025年03月07日、年休を取得して関東百名山そして新日本百名山の一座である奥久慈男体山を登ってきました。翌日は土曜日ですが天気が優れない予報なのでこの日に決行します。ただ空模様は良いのですが強風予報な点が気掛かりです。

公共交通機関を使うと、出発地点となる西金駅に着くのは最早で10時23分です。特急ひたちで水戸駅まで行き、そこから水郡線に乗って1時間程度掛かりました。

西金駅に着いたら積雲の量が増えてしまい、青空は見えていますが太陽が陰る時間帯が少し多くなってしまいました。駅前で西金駅建設に関わる石碑を見つつ、ベンチに腰を掛けて鮭おにぎりで腹ごしらえをします。

食事を終えて準備を整えたらいざ山行開始です。とはいえ、しばらくは舗装路歩きが続きます。沢沿いの道路を歩きながら男体山方面へ進みます。舗装路ではありますが、周囲は山々に囲われた景色が広がるので気持ちいいです。集落で垣間見える人々の暮らしの営みも楽しいです。

やがて湯沢峡との分岐に出合います。こちらを左に進んで男体山を目指します。ちょうどこの分岐の手前あたりで、ドライバーの方から男体山への道を尋ねられました。

分岐を通過した後も歩きは続きます。途中で1650万年前のゾウ類の足跡化石が発見されたという崖に出合いました。途方もない年数に感嘆します。今現在は特段何かが見られるわけではありません。

やがて弘法堂の案内標が現れます。少し大回りになりますが元の道に合流するので寄ってみることにしました。弘法堂へは緩やかに登っていく形になります。10分ほど歩いて鳥居が見えてきました。名前からお寺かと思っていましたが神社でした。お社がある高台に登ると景色がよく見えます。山行の無事を祈願しておきました。

それから古分屋敷まで下っていき、少し先の道を左に入って男体山登山口のある大円地へ向かいます。大円地には公衆トイレと登山届ポスト、そして俳句ポストがあります。

準備を終えたらさっそく登山開始です。最初は民家があるエリアを通ります。大円地山荘ではうどんや蕎麦などのランチをやっているようですが、さすがに平日はお休みでした。

沢に沿って山道に入ると、健脚コースと一般コースの分岐に出合います。自分は山行時間を長めに取りたくて一般コースを選びましたが、健脚コースは急峻な鎖場が続くハードなコースらしく、ゆるふわ登山としては一般コースで正解だったと思います。

樹林帯を黙々と登っていくと、時折強風で木の擦れる音が聞こえます。この一帯は以前の山火事で倒れやすい木があると聞いていたので、少し警戒しました。やがてがけ崩れ注意の標識が現れます。登山道に大きめの岩が幾つも転がっており、通行中にこれらが転がってきたら回避できないだろうなあ、と思いながら通過しました。

徐々に標高を上げていくと、先日の降雪による残雪が登山道脇に見えました。ただ、念のためチェンスパを持参しましたが、それを使うほどの残雪はありませんでした。

しばらく進むと広場に出合います。こちらが大円地越です。周りを木々に囲われて展望はありませんが、広めの空間が現れるのでほっと一息つけます。

ここからもう一登りして先へ進みます。短いですがちょっとした岩場も交じります。この区間を登りきると尾根筋に出て平坦な道になります。この辺りで先に道を尋ねられたドライバーの方と再会しました。既に登頂されて下山中でした。

この先は尾根筋の道が続くので基本的に平坦ですが、細かいアップダウンを挟みながら進みます。左手には久慈山地のモコモコした山容を望めます。太陽の向きや積雲の多さからか、霞んでいる様子はないのですが、微妙にすっきりした景色にはなりません。山側に目を遣れば、麓から見えた断崖絶壁も望むことが出来ます。なかなかの迫力ですね。

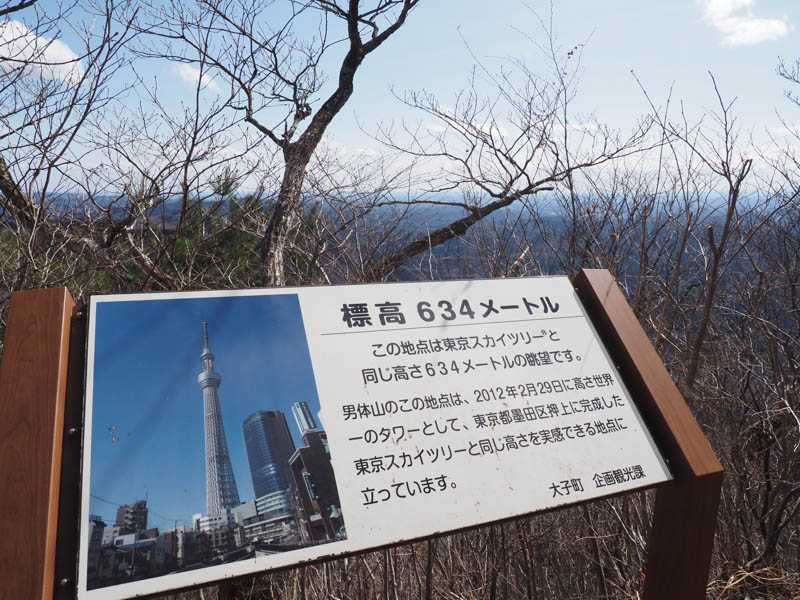

途中、東京スカイツリーと同じ高さである634メートルの標高地点を案内する看板に出合います。この手の案内を見ると東京スカイツリーが建っている場所の標高が加味されていないことが気になってしまいますが、実際のところ標高3メートル程度なのであまり大差はありません。

やがて山頂のアンテナが近づいてきて、奥久慈男体山の山頂に到着です。山頂標や一等三角点を記念撮影して、標高654メートルからの眺望を満喫したら、広場の反対側にある男体神社奥宮に参拝します。

それから大休止して昼食をいただきます。山専用ボトルのお湯でフリーズドライの山菜おこわを戻します。予報通りなかなかの強風なので、待っている間も結構寒いです。そんな中ココアで一服していたら、風で飛ばされそうになった何かを押さえようとしたのか、蓋が空いたままのペットボトルを思い切り動かしてしまい、中身がザック等に掛かってしまいました。水ならまだしもココアなのでテンションダウン。取り急ぎティッシュで拭き取り、帰宅後ハイターに浸けました。

食事を終えたら下山のため、袋田方面へ歩きます。登りは花粉対策でマスクを着けていましたが、高所になると呼気が結露して気持ち悪いので、外してしまいました。このせいか、翌日以降花粉症の症状がきつかったです。下り始めてすぐの山頂直下は少し滑りやすいので注意しながら進みます。こちらは登山道にも残雪が少しありますが、通行にはまるで支障のないレベルです。この下りを終えたところに東屋があり、健脚コースとの合流点もあります。その後はしばらく尾根筋なので、風は強いですが気持ちの良い山歩きが続きます。

山頂から20分ほど歩くと上小川駅方面へ下る道が現れます。ここから一気に男体山を下ります。そこそこ急で滑りやすい箇所もあるので、注意しながら下っていきます。途中、落ち葉に埋もれた登山道の窪みに気づかず、少しバランスを崩してヒヤッとするシーンもありました。

下り終えると長福山男体山登山口に出合います。近くに男体神社がありますので、参拝しておきました。

急な下りはここまでですが、ここから上小川駅までもう少し歩きが続きます。ひと息ついて後ろを振り返ると、男体山を見上げることが出来ます。車道に出たら一旦登っていき、右手に見えてくる長福観音堂へ向かうハイキングコースに入ります。

しばらく登りが続きますが、それが終わる頃に長福観音堂へ続く階段が現れます。なかなかの長さであることと時間的な余裕の無さから、今回はスルーしました。木々に囲われた平坦なハイキングコースが続きます。アップダウンもなく足元も歩きやすいので快適でした。途中で上小川駅を示す案内標がありますので下っていくと、一旦車道に出て向い側へ続く道に入ります。

この道を下っていきます。基本的に歩きやすいですが、左右に切れ落ちている区間もありますので、気をつけて進みます。やがて平坦な道になり、池が見えてきたら、ハイキングコースはおしまいです。

この先は集落の中を歩いて駅に向かいますが、進みたい道を見つけられずにしばらくハマリました。ルート案内地図上で破線表示なので山道かと思って探しますが、それらしい道は見つかりません。結果としてこの破線ルートは細い舗装路でした。思い込みは良くないですね。

その後は道なりに駅へ向かいました。元々16時03分発の電車に乗ろうと少し急いでいたのですが、先の道迷いのせいで諦めてゆっくり歩きました。ただ思いのほか早く着いたので、急いで歩けば間に合っていたと思われ、失敗しました。

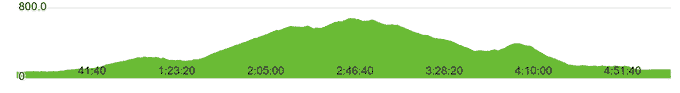

今回の山行データは以下の通りです。

| 日程 | 2025/03/07 |

| 距離 | 16.71km |

| 歩行時間 | 4:47:41 |

| 経過時間 | 5:36:22 |

| 高度上昇 | 1,032m |

| 高度下降 | 1,008m |

| 平均心拍数 | 97bpm |

西金駅からスタートして奥久慈男体山を登頂し上小川駅へ下るルートです。平地を長く歩いているので、距離は長めですね。西金駅からの区間は車道歩きが続き、山間の集落の様子を楽しむ感じです。奥久慈男体山に入ってからは大体1時間半くらいで登頂できます。上小川駅へのルートは、下山後も幾つかハイキングコースを挟みながら下っていくので、西金駅からのルートとはまた違った趣を楽しめます。

久慈山地は以前袋田の滝と月居山を歩いていますが、男体山までの縦走に興味を持ちつつ出発時間の都合で諦めていました。今回ようやく登ることが出来て良かったです。

記事に載せきれなかった写真は、こちらをご覧ください。