2025年09月21日から22日にかけて白馬岳を登山してきました。前日夜に竹橋に行き、いつものあるぺん号で猿倉登山口まで向かいます。翌日が荒天予報ということもあって乗客の数は少なめです。ところが別の方向へ向かうバスの車両故障が発生し、そこの乗客の代行輸送が発生しました。ただラッキーなことに自分の隣には追加の乗客が来なかったので、ゆったり過ごすことが出来ました。談合坂SAと諏訪湖SAで休憩を挟んで白馬八方まで向かいます。白馬八方に着いたら降車して別のバスに乗り換えます。ここまで乗ってきた大型バスでは林道を通れないからです。マイクロバスみたいな小型バスに乗り換えるのかと思っていたらそこそこ大きな中型バスでした。

さあ、いざ猿倉登山口へ向かうはずだったのですが、何と雨量規制によってゲートが閉鎖され、バスが通行出来ません。というわけで二股から猿倉登山口まで1時間超の歩きが追加されました。ゲート前で朝ごはんのおにぎりを食べたら出発します。

雨量規制が掛かっていますが、道路自体は通行が困難な状況ではなく、粛々と登ります。ただ道路の上を水が流れていたりして、大雨の影響はあります。舗装路ではありますが、人気が少なくむしろ山中より熊に出合いそうな感覚があってこまめに鈴を鳴らしました。

猿倉登山口に着いたらトイレに寄って大を済ませます。それから山行の準備を済ませて、猿倉荘で登山届を提出したら登山道へ進みます。九十九折にしばらく登った後、右手が開けた平坦な道に入ります。近くを流れる沢の轟音に耳を傾けつつ淡々と歩きます。途中、登山道に流れ込んだ沢を幾つか渡渉しました。

平坦な区間が終わると、岩場の登りに入ります。雨は小雨ですが、長時間晒しているとザックへの浸水が気になるのでザックカバーを装着しました。ここを登りきると、いよいよ白馬大雪渓です。

よく写真で見る石の案内板が出迎えてくれます。雨足は徐々に強くなっているので、この場でレインウェアを装着しました。ここは結構広いスペースがあるので、装備の整理がしやすいです。ちなみに白馬大雪渓の入口ではありますが、既に秋に入っていることもあり、この場では雪渓の姿は見られず、代わりに沢が激流となって流れ落ちている様子が見られます。

というわけで秋道を登っていきます。最初は緩やかな登りで、足元もザレてはいるけどそれほど登りにくさはありません。ある程度登って右手を望むと、ついに白馬大雪渓の姿が見えてきます。ただし実際に雪渓の上を歩ける区間はもう少し先です。

次第に雪渓に近づいていき、秋道から雪渓へ下りるポイントに出合います。この近辺はかなりザレており、足運びを注意しないと良く滑ります。加えて道幅も狭く不整地なので緊張を強いられました。さらに雪渓へ降りる場所では、下の方に人がいるので人工落石を起こさないように気を付けなくてはなりません。起こしてしまった場合は声を出して知らせる必要があります。拳大の石でも転がって加速すれば結構な威力を持ちます。雪渓脇のスペースに降りたら、チェンスパを装着します。茶色くて地面かと思っていたら氷面だったりして、足元注意です。さらに落石に備えてヘルメットも着用します。

準備を終えたら、いざ雪渓に踏み出します。今の時期に通れる区間は勾配が急な部分もなく、つぼ足でもいけるかもしれませんが、チェンスパはあった方が安心でしょう。すごく硬い場所はなかったので、軽アイゼンでなくても大丈夫そうです。そしてこの時期は雪も腐っておりクラックも見られることから、ピンクテープが巻かれた石を目印に正しいルートを外れないように気をつけます。今回はガスは出ていませんでしたが、視界不良だとルートを外す危険性が増すかと思います。

大雪渓の出口ではザレザレの急坂を登ることになります。雪渓よりこちらの方が難易度高いですね。大雪渓を歩いている時は薄日も射してきてこのまま天候が回復することを期待しましたが、再び空模様が怪しくなってきました。

その後は急坂を頑張って登っていきます。稜線には出ていませんが風が通りやすい谷間なのか、結構風が強くなってきました。登山道の脇には秋の始まりにも関わらず幾らかの高山植物が花を見せてくれますが、なかなか楽しむ余裕がありません。

途中木道の橋を渡って渡渉するポイントがあります。雨で流量が増しており、橋の上にも水が流れています。5センチ程度ですが水の流れは存外パワーがあるもので、それなりに足を持っていかれます。加えて木道なのでスリップが怖く、また急峻なので万が一転倒したらかなり危ないです。慎重に進んで無事通過しましたが、靴にはすっかり水が入ってしまいました。

急坂を登りながら左手を望むと雪渓が見えます。時折ゴロゴロと音が聞こえるので見遣ると、岩が転がり落ちています。そこそこ頻繁に起きているので、雪渓を長距離歩くような場合はヘルメット必須だと感じました。

小休止を挟みつつ黙々と登っていくと、徐々に風が強くなり体感温度も下がってきました。このままだと身体が冷えて危ないと思い、レインウェアを脱いでフリースを着込みました。暖かさを得て、避難小屋を越えて粛々と登って行くと、白馬頂上宿舎が見えてきました。稜線へ出るまでの途中に岩堂があるはずですが、こちらは気づけないまま先に進んでしまったようです。

天候も悪く結構疲れていたので、白馬山荘へ最短で向かうべく巻き道で進みます。尾根に出ると風も強そうなのでこちらのルートで行くのが正解だと思います。休憩を挟みつつ登っていくと、尾根ルートと出合います。一気に風が強くなります。正面を望むとガスの向こうに白馬山荘の影が見えてきました。日本屈指の大型山荘である白馬山荘、建ち並ぶ棟に圧倒されます。爆風の中を緩やかに登っていくと、白馬山荘に着きました。

受付を行う建屋は土足で入れて結構なスペースがあるので、今回のように雨天山行だとありがたさが半端ないです。雨に濡れない場所で片付けをして、チェックイン手続きを行います。部屋に入ったら乾燥室で色々と乾かします。まだ早い時間なのでスペースには余裕がありました。結構強力に乾燥させているのでレインウェアなどはほぼほぼ乾ききりましたが、さすがに靴下などは湿りが残りますね。

一段落したらスカイプラザ白馬へ向かいます。少し前にランチタイムは終わってしまったので、軽食のフライドポテトと生ビールをいただきました。フライドポテトは結構ボリューミーです。

その後は部屋でまったり過ごします。疲れているのと結構寒いこともあり、あまり動き回る気がしませんでした。

17時になったら夕食です。食堂は別の棟なのでサンダルを履いて移動します。外が寒いのでこれが地味につらいですね。食堂はかなり大きく、山小屋では見たことのない規模です。セルフサービスで受け取って、全て受け取った後に席を案内されるシステムです。

食事を終えたら小屋内のサインコーナーを見つつ、100円でスマホの充電をしたりします。昼間のスカイプラザ白馬ではdocomoの電波が入ったのですが、小屋の相部屋では殆ど入りませんでした。あまり早く寝るのも良くないと思い、しばらく地図などを見ながら起きていて、消灯時間である21時の少し前に就寝しました。

2日目、4時くらいに目覚めて4時30分に起床します。一度夜中に目が覚めたもののわりとしっかり眠れました。5時手前、朝食へ向かう際に外へ出ると、天には星が見え、山麓には街の明かりが見えました。昨日はガスで真っ白でしたので、テンションが上がります。昨晩外へ出た時は寒すぎてやばいっ、という感じでしたが、より気温の低いだろう明け方は不思議と大丈夫だったりします。前日は体の芯まで冷えきってしまっていたんでしょうね。

朝食をいただいたらサンダルを履いて小屋近くの登山道を登り、御来光を望みに行きました。日の出前の空気は凛として冷えますが、昨日のような風はないので快適です。地平線が赤く染まり、徐々に明るさを増していきます。そして5時35分ごろ、太陽が頭を出して眩しい光が広がります。昨日は太陽の光を殆ど拝めず寒い思いをしたので、この日は太陽の暖かさが身に染みました。

御来光を見終えたら一旦小屋に戻って出発の準備を整えます。靴は湿っていますがビチョビチョ感はなく、多少はマシになっています。まあ慣れの問題で履く瞬間さえ乗り越えてしまえば、後はそれほど気にならなかったりします。

準備を終えたら白馬岳を目指して出発です。白馬山荘は白馬岳山頂直下に建っていますので、約10分ほどで白馬岳の頂上に立つことが出来ます。朝の絶景を望みながら九十九折のザレ場を登ります。途中には松沢貞逸のレリーフもありました。抜群のロケーションに建っています。

そしてついに白馬岳の山頂に到着しました。標高2,932メートル、山頂標や三角点、山座同定盤を撮影したら、山頂からの眺めを360度楽しみます。白馬大雪渓の様子や遠く日本海の景色、これから向かう小蓮華岳など、絶景のオンパレードです。低い位置には雲が出ているので雲海も楽しめました。

ここから栂池自然園を目指して下山します。しばらくは緩やかなアップダウンが続く稜線歩きとなります。風が強いとなかなか厳しいと思いますが、この日は太陽も出ていて風も殆どなかったので、完全にご褒美タイムでした。

三国境を越えてしばらくアップダウンを繰り返していきます。前半である程度追い越したら先行者は殆どいなくなり、対向者ばかりとなりました。登山者の数もさほど多くなく、景色もばっちり見えて本当に楽しい区間でした。道中右手には白馬山荘へ荷揚げするヘリコプターを見かけました。

そこそこ登ったり下ったりを繰り返したら、小蓮華山に到着です。山頂標や鉄剣、石仏があります。石仏は2007年の山頂崩落により頭部が破損したとのことで、現在は風化しつつあります。山頂はそれなりにスペースがあるので、休んでいる人が多くいました。景色も良いのでここでお弁当を食べようか迷いましたが、さすがに少々早すぎるので先に送ります。

休憩を終えたら山行再開です。若干標高を下げますが、まだまだ稜線歩きは続きます。真っ直ぐ伸びる縦走路が徐々に標高を下げつつ、その先に雲海が見える光景が何とも気持ちいいです。標高も徐々に下がり日も上がってきたので、さすがに暑くなってフリースを脱ぎました。

遠くの方に幾つか人影のあるピークが見えたので、そこでお弁当を食べることにしました。そうしたら運悪くガスが上がってきてしまいました。元々日が昇るにつれてガスが増えてきてはいたのですが、このタイミングで一気に押し寄せてきてしまいました。

そんな船越ノ頭でお弁当をいただきます。時折ガスが薄くなって白馬大池が見えましたが、ほぼ真っ白でした。こちらの山頂は、あまりスペースがありません。

視界も悪いままなので白馬大池へ下ろうとしたら、急に日が出てきました。どうして自分が山頂にいる時だけ……。ただその後もすっきりと晴れることはなく、晴れ間はあるもののガスや雲が目立つ状況になってきました。ハイマツ帯を九十九折に下りながら白馬大池を目指します。しばらくするとガスが晴れて池全体を見渡せるようになりました。大池という名前の通り、かなり大きな池です。池の周りの低木は一部紅葉しているものも見られてきれいでした。

登山道を進んでいくと、白馬大池山荘に出合います。テント場は概ね撤収されている時間帯でした。池の畔まで歩いたら水辺でミズスマシと戯れます。そして念のためトイレに寄っておきました。

休憩を終えたら出発します。先ほど休憩した池の畔の反対側を進みます。池の上は遮るものが何もないので、話し声が随分と通ります。だいぶ距離がある人たちの話声がよく聞こえました。ここから白馬乗鞍岳までは岩場の登りとなります。岩の上をピョンピョン飛び移るようにして登っていきます。

道が平坦になってきてからしばらく歩くと白馬乗鞍岳に到着です。大きなケルンが印象的です。晴れていれば小蓮華岳を望めるのですが、この日は生憎ガスで真っ白でした。

その後は岩場下りになります。ガレ場といった感じで岩も大きくアスレチックのように飛び乗っていきます。岩は特に濡れていなかったので平易に進めました。

岩場を抜けたら急坂を下っていきます。周りは低木で空は開けていますが今日は真っ白なのであまり関係はありません。

やがて天狗原に入りました。木道に沿って湿原を散策できます。すっかりガスって薄暗くなってしまいましたが、草紅葉を楽しみました。低木の紅葉もきれいです。ガスっているのも幻想的で雰囲気はありますね。

天狗原の散策を終えたら、栂池自然園に向けて下っていきます。途中脇道に入ると銀嶺水がありますので、手を濡らしてみました。キンと冷えたきれいな水です。道中は特に急坂ではありませんが、地面が粘土質で結構滑りやすいので注意が必要です。靴裏にもびっしり泥が付着してしまい、ここなら滑らないだろうというような場所でも足を取られることがありました。

そんな滑りやすい道を慎重に下っていくと、ようやく下山完了です。時間に余裕はあったので栂池自然園に寄ろうか迷いましたが、これまで山を歩いてきたからいいかと思い、立ち寄りませんでした。栂池ヒュッテでシャインマスカットのソフトクリームを注文して、栂池ロープウェイに向かいます。20分間隔の運行なので乗車券を買った後は乗り場内にある展示を見ながら待ちました。

ロープウェイで栂大門駅まで降りたら、ゴンドラリフトに乗り継ぎます。途中白樺駅を通過して栂池高原駅に着きました。

お弁当を食べたものの、やはりお腹は空いているので、TSUGA BASEにあるつがのとりのテラス席にて、月見とろろ蕎麦をきのこトッピングでいただきました。やはり信州に来たら蕎麦を味わっておきたいです。

その後は温泉を求めて街中を回りますが、ネット上で見つけた場所は多くが閉業しているようで温泉難民となってしまいました。1箇所日帰り温泉を営業しているようでしたが、開始時間が15時でありバスの時間を考えると相当忙しないので諦めました。下山後の温泉楽しみにしていたのに残念です。なおゴンドラリフト駅前にある無料足湯もポンプ整備のため休業中でした。

温泉を当て込んでいた分時間は余っているので、街中をぶらりとします。道中で見かけた千国街道を辿り、前山百体観音を見て回ったりして散策を楽しみました。

15時30分、あるぺん号に乗って栂池高原を出発します。梓川SAでは、安曇野わさびポテトチップスと鹿肉おやきを購入し、それから談合坂SAでの休憩を挟んで、22時ごろ東京駅丸の内口に着きました。

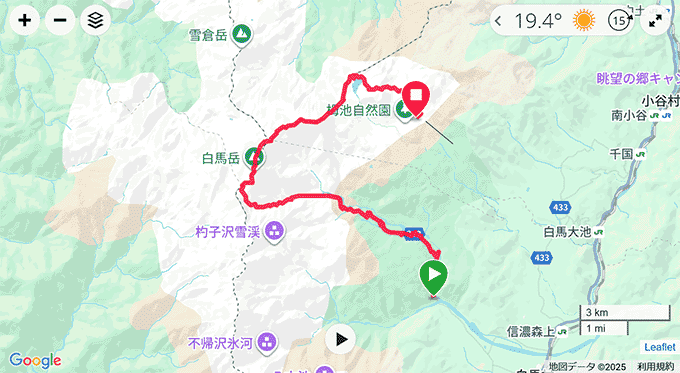

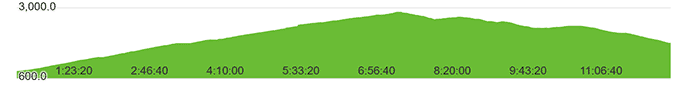

今回の山行データは以下の通りです。

| 日程 | 2025/09/21-2025/09/22 |

| 距離 | 24.43km |

| 歩行時間 | 11:59:44 |

| 経過時間 | 30:52:14 |

| 高度上昇 | 2,198m |

| 高度下降 | 1,308m |

| 平均心拍数 | 105bpm |

猿倉登山口から大雪渓を登って白馬山荘で一泊し、小蓮華山経由で栂池高原まで下りるルートです。一般的なルートかと思います。雨量規制によってスタートは猿倉登山口ではなく二股ゲートとなりました。一方で下山時はロープウェイなどを活用しているので、上りと下りで随分と標高差が出ました。

天気は、1日目が雨で風も強く、2日目は晴れで風もほぼなくて良かったです。しかし2日目も昼前にはガスってきたので、最高なのは早朝でしたね。山中泊の特権でした。

大雪渓も楽しみのひとつでしたが、だいぶ遅い時期でしたので、歩ける区間は短かったです。しかし短いながらも大雪渓も迫力は堪能できました。お手軽に楽しみたいなら、今くらいの時期が良いのかもしれません。

記事に載せきれなかった写真は、こちらをご覧ください。