2025年10月05日から06日にかけて、間ノ岳と北岳を登ってきました。北岳は3年前に一度登っていますが、この年は北岳山荘が改築に伴う休業中であったため、間ノ岳には登れませんでした。肩ノ小屋泊で間ノ岳を組み込むと二泊行程となるので北岳のみ登頂しました。結果論ですが仮に二泊したとしても天候的に厳しかったので、いずれにせよ間ノ岳は宿題になったと思います。

甲府に前泊し、朝4時ごろ駅前のバス乗場に向かいます。発車時刻の40分前くらいですが10人ほど並んでいました。しかし日曜ということもあり2台体制なら空席も出来る程度の混み具合でした。土曜の混み具合がどの程度だったか気になるところです。運賃は交通系ICで支払いできますが南アルプスマイカー規制協力金は現金のみで不便です。バスの運賃に含めて代行徴収して欲しいですが、乗車区間次第では不要となるケースもあるので難しいんですかね。もう少し改善の余地はある気がします。

2時間弱バスに揺られて、6時すぎに広河原に着きました。おにぎりを食べて、登山届を提出したら、山行へ出発です。橋を渡ってまずは両俣分岐を目指します。ここは概ね平坦な区間が続きます。分岐に出合う直前で登りになります。

両俣分岐に出合ったら白根御池方面へ進みます。ここから樹林帯の急坂が始まります。ほとんど展望もなく修行区間ですが、たまに景色が開く場所があります。

急坂を終えると、白根御池までは概ね平坦な道が続きます。ただし細かなアップダウンはあります。時折左手に展望が開けるので、それらを楽しみつつ進みます。最後は少し下っていくと、白根御池小屋に到着です。

白根御池小屋の前は多くの登山者で賑わっています。天気も青空が見えていて小屋の後ろの紅葉が映えます。こちらで小休止しました。

その後は二俣へ向かいます。多くの登山者は草すべり方面へ進んでいき、二俣方面へ向かう人は1人も見かけませんでした。ただ対向する人には何組か出会いました。やはり日曜なので土曜と比べて入山する人が少なく下山する人が多いのかと思います。二俣までは標高が大きく変わらないトラバース道ですが、そこそこアップダウンがあります。

30分ほど歩いて二俣に出合います。大樺沢沿いの紅葉がきれいですが、曇天になってしまいました。ここから大樺沢に沿って登ります。ところがここで少し道迷いです。大樺沢沿いへ降りるルートに気付けず、右俣コースへ入ってしまいました。途中まで登って引き返し、正しい沢沿いルートに戻ります。

大樺沢に沿って粛々と登っていきます。ペンキによる道案内はありますが、時々道を見失って少しザレた場所を登ったりすることがありました。あと途中にバットレスへ繋がる道があるのですが、誤ってそこに迷い込みました。ただ入口すぐのところで普通には登れない岩場が立ち塞がるので、そこでおかしいことに気付けます。こちらにはバツ印があったそうですが見落としていました。一方でこちらへ誘導する白い矢印もあって自分はこの矢印に吸い寄せられました。これはバットレスへ向かう人に、一見行き止まりに見えるけれどここが正しいルートだと示すためのものなのでしょうね。他にも、大樺沢を渡渉する箇所がありますが、ここも少々分かりづらく迷って先まで登ってしまい、引き返しました。おかしいと思ったら直ちに引き返せるのは道迷い経験値を積んだおかげかと思います。

終盤は階段というか梯子のオンパレードとなります。木製の斜めに掛けられた梯子を登っていきます。梯子には番号が振られており、10番くらいまで続いているのかな、と思っていたら、いくつ登っても次の梯子が現れます。最終的に27番までありました。二俣から八本歯のコルのコースタイムは、上りが下りの2倍以上あるので、なかなかきついと思います。一般には下りで使われることが多いそうです。

満身創痍で八本歯のコルに出合いました。樹林帯を抜けたので風が強くなります。そしてガスガスなので展望はありません。なかなかきつい状況ですが北岳山荘を目指して進みます。しばらく岩場や低木帯を緩やかに登ります。晴れていればテンション上がる景色を望めるのでしょうが、この時は修行でした。

それから岩陵帯を登ります。ペンキ印に沿って登っていたのですが、途中で誤ったルートに迷い込みました。本当はもっと手前で左側にいかなくてはいけなかったのですが、一方で左には破線ルートがあるのでそちらへ誤って入らないように右側へ寄っていたのが失敗でした。整備されていないザレ場を登りきった後、別の坂の上に案内標を見つけた時は焦りましたが、強制的にリカバリーしました。

その後は北岳山荘へのトラバースルートを進みます。巻き道だから平坦なゆるゆるコースを期待していましたが、その期待は打ち砕かれました。岩場や梯子を含むアップダウンコースが待っていました。後半に入るとようやく緩やかな下り道となります。

一方で右手の岩壁がなくなり、少し上を稜線が走るようになります。風は西から吹いているのでこの風をもろに食らうようになります。なかなかしんどい状況ですが、そんな中登山道に雷鳥の群れが現れました。6匹くらいいたと思います。南アルプスの雷鳥は初めてです。今回は鳴き声もはっきり聞けました。くわっ、ケーン、みたいな感じでした。動画に収めようとしましたが、以降は鳴いてくれませんでした。

やがて北岳山荘のテント場が見えてきて、ようやく到着です。いやー、悪天候もあって随分長く感じました。チェックイン手続きを済ませたら、レインウェアやザックカバーなど乾きそうなものを乾燥室で干します。それから靴下を履き替えて小屋の割り当てスペースに向かいました。衝立で区切られている分隣との距離は近いですね。寒いので布団にくるまっていました。

17時になったら夕食の時間です。きのこのデミグラスハンバーグがメインです。食欲は普通ですかね。高山病の可能性もあるのでお代わりはしないでおきました。食事を終えたら乾燥室から装備を回収して、明日のアタックザックを準備します。翌日の昼前までは天気が良い予報です。そして20時手前に就寝しました。しかし高山病の症状はあまりないからすぐに寝付けるかなー、と思っていましたがなかなか寝付けません。発熱じゃないけど何か熱いんですよね。体温が下がらないのでなかなか入眠に至らなかった感じです。

2日目、4時30分ごろ起床し5時に朝食をいただきます。食欲はあまりなく、高山病の症状はあるっぽいですね。

食後は外へ出て朝焼けを楽しみました。低空部分に雲が多かったため御来光は拝めませんでしたが、朝焼けをバックにして雲海に浮かぶ富士山を見られました。

6時を過ぎるとだいぶ空が明るくなってきました。メインザックは小屋1階の廊下に置かせてもらって、アタックザックを背負って間ノ岳に向かいます。歩き始めると、左足の薬指の甲の痛みが気になりました。新しい登山靴なので靴擦れですね。気にはなりますが山行に支障をきたすほどではないので、そのまま進みます。青空が広がって風もほぼなく、快適な稜線歩きです。ダイナミックな景色を楽しみながら登っていくと、最初のピークである中白根山に到着です。

中白根山から先は登山道が幾つか出ていますが、左の方へ進みます。岩場が連なる崖の脇を歩いていきます。ちょうど東側が岩壁となるのでしばらく日陰が続きます。やがて人工物があるピークが見えてきました。ただ間ノ岳にしては近すぎるので別のピークです。

粛々と歩いて先のピークに登頂しました。山頂標かと思っていたモニュメントはただの案内標でした。どうやらここは名もなきピークのようです。

再び少し下って先を目指します。同じような岩場の道が続き、やがて目の前に間ノ岳の広い山頂が見えてきました。まずは少し急な坂を登りきると、平坦な道になります。奥に山頂標が見えますのでもうひと頑張りして登っていくと、ついに間ノ岳に登頂です。

山頂はかなり広いです。北岳側の標高が高く、山頂標や三角点はこちらにあります。山頂エリアは農鳥岳方面に緩やかに下る斜面となっています。こちらで小休止して、北岳などの景色を楽しみました。朝に比べて少し雲が増えてきて、富士山はあまりよく見えなくなってしまいました。

間ノ岳からの眺望を満喫したら北岳山荘までピストンで戻ります。帰り道では多くの対向者とすれ違いました。北岳山荘にしては遅いので肩ノ小屋からの人なのですかね。正面にそびえる北岳は、ガスが掛かったり晴れたりの繰り返しです。

そして3,000メートルの稜線からの景色を楽しみます。山麓はかなり低いところまで切れ落ちているので、天空からの景色を堪能できます。適度に雲が出ているのも良いですね。季節柄紅葉も美しく、山肌に広がるダイナミックな紅葉を堪能できました。

北岳山荘に戻ったらメインザックを回収して、アタックザックなどの装備品を整理します。日が出ていたので、靴を脱いで昨日の湿りを乾かしたりしました。

10時手前、北岳に向けて出発します。アタックザックからメインザックに切り替えた直後は、ずっしりと重さを感じますね。次第に慣れていきますが、足は重くなります。天気の方はガスの時間が長くなってきて、たまに晴れるといった感じになってきました。ガスっているのでなかなか北岳を拝むことが出来ず、直近に見えるピークを順次越えて北岳に近づいていきます。

北岳までは獲得標高200メートルちょいなのですが、3,000メートル級の高所ということですぐに息が上がってしまいます。高山病を避けるべく息を大きく吐いて深い呼吸をしながらゆっくり歩いているので、コースタイムを下回るペースになっています。吊尾根分岐点時点で、北岳山荘から1時間を超えてしまいました。

このままガスガスかな、と思っていたら、北岳直前で一気に晴れました。岩と草を纏った北岳の山容を望めます。ちょうど最後の急登でしたので頑張って山頂に向かいました。ところが山頂まであと少しというところで再びガスってしまいました。

というわけで3年前と同じく真っ白な北岳となりました。ここで北岳山荘で作ってもらったお弁当をいただきます。炊き込みご飯美味しいです。一方で天気はガスが霧雨っぽくなってきて、晴れる気配はありません。ただここまで晴れたりガスったりの繰り返しだったので、晴れるまで粘ってみようかと考えましたが、終バスに対して余裕があるわけではないので諦めて下山します。

北岳肩ノ小屋を目指して下っていきます。道中の景色に3年前の記憶が蘇ります。北岳の方を見ると東側からガスがひっきりなしに上がっていて、当面晴れ間は期待できない様子でした。そしてこの辺りから稜線歩きで感じていたしんどさが解消して、軽快に進めるようになりました。

途中の岩陵帯では3年前と同じ迷い方をした気がします。こっちのルートは誤りだからあっちへ行こう、といずれも誤ったルート間で移動してました。うーん、どこかでペンキを見落としたのでしょうね。

北岳肩ノ小屋に着いたら売店で缶コーラを買って一服します。生き返りますねえ。絶景を拝みながらひと息つきたいところですが、ガスで展望は効かず3年前と似た景色です。

さて、終バスに間に合う見込みとはいえ、一抹の不安はあるので、少しペースを上げたまま下っていきます。前述の通り、北岳の山頂以降下りが続いているためか、稜線歩きのような息の上がりはなく、軽快に下れます。ただややペースを上げているため、体が温まりますね。小太郎山分岐を越えたら九十九折の道を下っていきます。ここで岩に足を乗せたところ、体を後ろに滑らせて転倒しました。幸いザックがクッションになってノーダメージです。鹿島槍ヶ岳の時といい、斜めになった岩面で足を滑らすことが多いですね。転倒後何度か確認しましたが、たまに摩擦力の弱い岩があるようです。

やがて草すべりに出合います。時折ガスが晴れて白根御池まで見渡せます。500メートル近い直登コースですが細かくは九十九折になっているので、そこまで急峻ではありません。ザレてはいますが、名前から想像するほどに滑ることはありません。

白根御池に着いたらチップ制トイレで用を済ませて、広河原へ向かって下ります。しばらくはアップダウンを挟みつつも平坦な道が続きますが、途中から急坂となります。樹林帯で展望もないので修行です。登りはまだこの先の景色を胸に頑張れるのですが、下りだとそれもないのでメンタル的にも厳しいですね。そして下りが続いて膝もそこそこ疲弊してきました。終盤は緩い斜面で岩も少なく路面状態も良かったので、ストックを支えに使いつつ、重力を使って下りました。楽にペースアップできて良いです。

広河原に着いたら窓口でマイカー規制協力金の支払いをして、広河原山荘でジビエフランクと生ビールグラスをいただきました。その後16時40分発のバスで甲府駅まで移動して、今回の山行は終了です。

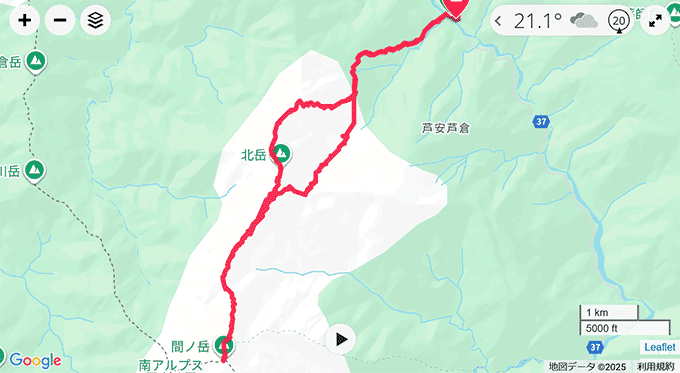

今回の山行データは以下の通りです。

| 日程 | 2025/10/05-2025/10/06 |

| 距離 | 24.56km |

| 歩行時間 | 15:44:56 |

| 経過時間 | 32:55:00 |

| 高度上昇 | 2,313m |

| 平均心拍数 | 127bpm |

今回の主目的は間ノ岳の方でしたので、最初は北岳を経由せずに北岳山荘へ向かうコースとして、二俣からの八本歯のコル経由のトラバース道を選びました。ただこのルート、結構きついですね。時短のつもりで選んだのに、コースタイムも大きく超えてしまって、結果的に却って時間が掛かったかもしれません。天気は白根御池あたりまで晴れていましたが、その後標高を上げていくとガスの中に入っていき、雨に降られました。稜線に出た後は風も強くて修行状態でした。

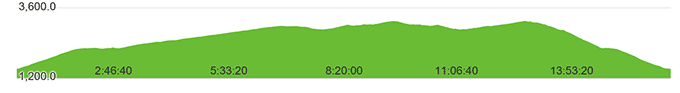

翌日は天気が回復してくれて、絶景の稜線歩きを楽しみながら間ノ岳ピストンが出来ました。北岳へ向かった以降はガスになってしまいましたが、雨に降られることはなかったので良かったです。高度グラフを見ると、登りと下りのコースタイムの差が歴然ですね。

記事に載せきれなかった写真は、こちらをご覧ください。