2025年08月23日、甲斐駒ヶ岳に登ってきました。前日の夜に毎日あるぺん号で竹橋を出発し、談合坂SAと諏訪湖SAで休憩を挟んで、5時10分ごろ戸台パークに着きました。

戸台パークから北沢峠はマイカー規制があり、タクシーの通行もできません。そのため北沢峠に行く人は全員南アルプス林道バスを利用することになります。バスの乗車券は5時から販売開始で、始発は5時30分から運行開始です。人数が多い場合は時間が前倒しされて5時15分くらいから動き始めます。色々場所取りの暗黙ルールがあるのですが、5時すぎ到着で単独の場合は素直に並ぶしかありません。

まずは乗車券の購入列に並びます。乗車券は発行日から5日間有効なので明日の分も買っておきました。続いて乗車列に並びながら諏訪湖SAで買った昆布おにぎりを朝食にいただきます。バスは全部で13台あり、最後の1台に乗ることが出来ました。これに乗れないと、北沢峠まで行ったバスが帰ってくるのを待つ必要があり、待機時間が大幅に増えます。往復2時間弱なので7時30分くらいになるかと思います。もしこれに当たったら今回の山行計画が破綻していたので危ないところでした。

南アルプス林道バスのクイーンラインで北沢峠へ向かいます。車窓からは仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、遠方には北アルプスの稜線が見えます。今年度は休業の大平山荘が見えてきたら、もうすぐ北沢峠です。

7時ごろ北沢峠に到着しました。さすがに少し肌寒く、アウターを着用します。さっそく登山届を提出したら、山行準備を済ませました。始発最終便なのでトイレも空いており、大を出してすっきりとしてから山行に臨みます。

北沢峠から双児山を目指して、まずは樹林帯の中を九十九折に登っていきます。随分登ってから2合目の標識を発見しました。途中岩が多かったり、木が倒れていたりで歩きにくい場所もありますが、淡々と登っていきます。

やがて木々の丈が低くなり展望が開けてきました。同時に日差しを浴びるようになって暑いです。ここでザックを下ろしてアウターを脱ぎます。そして日焼け止めを塗っておきました。

好天の下、景色を楽しみながら登っていくと、双児山山頂です。特に山頂標も見つけられず最初に通った時はここが双児山だと気づいていませんでした。

双児山を過ぎたらしばらく下ります。そして駒津峰に向かって登ります。景色は抜群ですが、日差しを遮るものが一切ないので暑いですね。大粒の汗が滴ります。そしてザレ場の急坂が続いてなかなか疲れます。

滴る汗を拭いつつ登り続けて、ついに駒津峰に着きました。ここでひと息つきます。正面にはどっしりと構えた甲斐駒ヶ岳の姿を見られます。振り向けばそこには仙丈ヶ岳が悠然と佇んでいます。さらに北岳やその後ろに富士山など、たくさんの山々を眺望出来ます。ここまでの山行時間は2時間10分弱で、参考タイムより巻いています。

休憩を終えたら、駒津峰から甲斐駒ヶ岳に向かいます。不整地で歩きにくい岩場の尾根上をしばらく進んで、そこから下っていきます。鎖場も何箇所か登場してそれなりに大変です。何とか下り終えると、六万石のある8合目に出合います。

ここを右に進むとトラバースコース、真っ直ぐ進むと直登コースです。案内標を見るとどちらもコースタイムは1時間です。どちらへ進むべきか迷いますが、猪突猛進で直登コースを選びました。あとで気づいたのですが、直登コースの方は破線ルートなんですね。

さっそく岩登りが始まります。梯子や鎖はなく、岩を掴んで登っていく形になります。あまりに取っ掛かりのない場所は足場が作られていますが、数は少ないです。極端に難しい場所はありませんが、行けると判断してミスると怪我をしそうです。

そして岩登りと共に注意すべき点は道迷いです。正しい登山道が岩で目隠しされていて全く気づけない箇所があります。そういった場所でなまじ登れそうな誤った岩壁ルートに進んでしまうリスクがあります。登ったはいいものの下りられないパターンもありますから、ルートファインディングは慎重に行なった方が良いです。一応ペンキによるルート案内もあるのですが、だいぶ薄れていて見づらいです。

まさにこの箇所で正しいルートを見つけられず、撤退しようとしていた最中に転倒して頭部を岩に強打した人がおり、救助案件が発生していました。転倒箇所自体はそれほど際どい場所ではなかったはずですが、ニュースにはなっていないので詳細は不明です。このように遭難発生の現場に居合わせたのは初めてです。

先ほどの遭難案件の現場に居合わせたパーティと時折会話しながら登ります。山頂が近づくにつれて、砂礫が増えてきます。足下に気を付けつつ登ります。ルートが少々分かりにくく、色々な道があるように見えていつの間にかルート外ということがよくありました。辺り一面が花崗岩となって、白い世界が広がります。天気もいいので太陽に照らされて眩いです。途中カメラケースに何か留まったと思ったら蝉でした。こんな樹林がない高所にも生息しているんですね。

そしてついに山頂に着きました。山頂はそこそこの広さがあり、登山者が銘々に寛いでいます。山頂から少し離れた場所にもスペースがあるので、そちらで寛いでも良いかと思います。山頂にはそれなりに虫もいますが、大きく気になるほどではありません。

さっそく山頂標を撮影します。両面に甲斐駒ヶ岳と東駒ヶ岳の山名が記されていますが、これらはそれぞれ山梨県側からの呼び名と長野県側からの呼び名になります。さらには鞋がたくさん飾り付けられた祠がありますので参拝しておきます。そして少し離れた丘の上にも信仰の石碑のようなものが見られました。

山頂で大休止して昼食をいただきます。上空は晴れていますが、山の周りは次第にガスが目立ってきました。ぎりぎり青空背景で写真が撮れるタイミングで登頂できて良かったです。

さて、帰りの最終バスの時刻は16時なので下山を開始します。帰りはトラバースコースを使います。足下はザレザレなので滑らないように注意しながら進みます。ところどころルートが分かりにくい箇所がありますが、赤い棒を目印に進めば大丈夫です。

摩利支天の分岐がありますが、寄っている時間はないのでそのまま先へ進みます。次第に白い花崗岩の世界から樹林帯へと入って行きます。六万石に向けて岩の急坂を登る箇所があるのですが、ここで左脚を攣ってしまい、回復まで小休止です。だいぶ汗をかいてきたので塩分不足でしょうか。

六万石に出合ったら駒津峰まで登ります。ここの区間がきつかったですね。ずっと頭が痛くて、どうやら高山病のようです。高所順応なしの3,000メートル峰はかなり気を付けないと高山病不可避ですね。駒津峰手前の岩登りを終えた後も、不整地な岩場歩きで足裏が攣ったりして散々でした。

駒津峰に着いたら、大休止をとります。朝は正面に見えた甲斐駒ヶ岳ですが、今ではガスでだいぶ隠されてしまっています。上空の方もだいぶ雲がひろがってきて、晴れたり曇ったりですね。

ここから先は仙水峠経由で帰ります。仙水峠までひたすら下っていきます。結構長い区間ハイマツ帯が続くので展望は良いです。登り返しもありません。ただ途中に熊の落とし物があったので少し緊張が走りました。登山道脇で幾つか花を楽しみつつ、最後は樹林帯に入り、そこを抜けると仙水峠に到着です。

仙水峠からしばらく平坦な岩場歩きが続きます。岩がゴロゴロと転がっている光景は圧巻ですが、ルートがやや分かりにくいです。ただケルンなどを頼りに進めば問題ないかと思います。

途中から徐々に樹林帯に入って少し下っていきます。沢の音が聞こえてきたらまもなく仙水小屋に出合います。こちらの小屋は予約者以外入れませんが、水場は利用可能です。もうすぐゴールですが、念のため補給しておきました。

仙水小屋を過ぎたら沢沿いの道を進みます。次第に道幅も広くなってきて、工事車両などが通れそうな道になってきました。概ね平坦ですが、時折ガクッとした下り坂が現れます。

正面に長衛小屋が見えてきたらほぼ下山完了です。15時30分くらいなので、小屋泊やテント泊と思われる方たちが小屋の前の広場で寛いでいます。

ここから北沢峠まで10分ほど歩きます。歩きやすい道で大した距離でもないのですが、足が重かったですね。

15時45分のバスに乗って戸台パークに向かいました。終バス時刻の16時に対してあまり余裕のないギリギリの行程でしたが、無事間に合って良かったです。翌日聞いた話ですが終バスに間に合わず山に泊まった人たちもいたそうです。

17時手前、仙流荘にチェックインします。部屋で少し横になっていたら30分ほど寝落ちしていました。それから夕食をいただきます。岩魚の塩焼きや鉄板焼、お造りなどを楽しみます。明日も山行予定なので、お酒は生ビール中ジョッキで軽く済ませました。

その後は大浴場で入浴します。登山者の日帰り利用を見越してか、洗い場の数が多めです。露天はわりと小さいですが、内湯は4つあってサウナもあります。

部屋に戻った後はテレビを見て過ごします。テレ東が見られたのでついつい夜更かししてしまいそうになりますが、明日も朝が早いので21時30分には就寝しました。

今回の山行データは以下の通りです。

| 日程 | 2025/08/23 |

| 距離 | 11.62km |

| 歩行時間 | 7:38:27 |

| 経過時間 | 8:27:43 |

| 高度上昇 | 1,107m |

| 平均心拍数 | 132bpm |

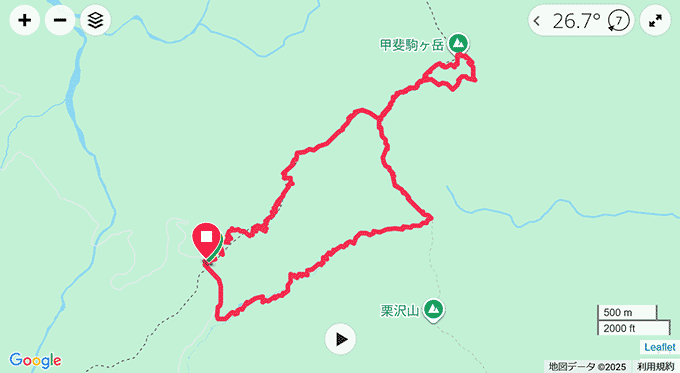

北沢峠から双児山を経由して駒津峰まで登り、そこから直登コースで甲斐駒ヶ岳に登頂しました。下山はトラバースコースを通って六万石まで行き、そこから駒津峰まで戻ります。その先は仙水峠経由で北沢峠へ下りました。出来る限りピストンを避けたコース取りになっています。

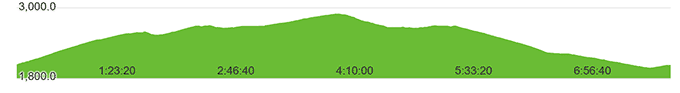

高度グラフは下りの方が時間が掛かっています。ルートの都合で下りの方が距離が長いこともありますが、主因は高山病や足の攣りによるペースダウンです。コースタイムを1時間も超えてしまったのは久しぶりでした。夜行バスによる睡眠不足や夏の暑さが体調に影響を与えたのだと考えています。

あまり眠れていない状態でも何とかなるという経験をこれまでの夜行バス登山で蓄積してしまったのですが、気温や山行距離などの条件次第で注意した方が良いですね。

記事に載せきれなかった写真は、こちらをご覧ください。